프로야구에도 ‘불합격’해 눈물을 흘렸던 한 소년은 꼭 10년이 지나 세계 최고의 야구선수들이 모이는 미국 메이저리그에 입성했다.

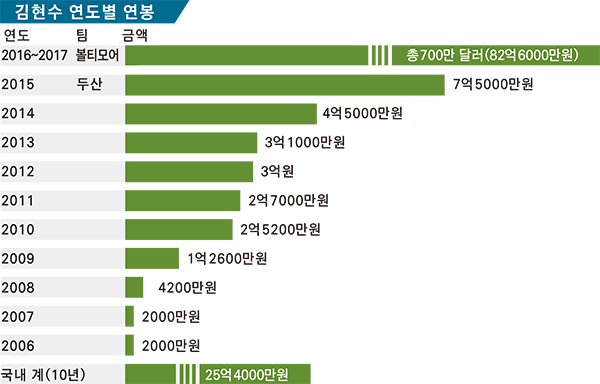

볼티모어와 2년 700만 달러(약 82억6,000만원)에 입단 합의한 김현수(27ㆍ전 두산)의 야구 인생은 파란만장했다. 김현수는 고교 시절 최고 타자에게 주는 이영민 타격상을 수상했을 정도로 타격 실력은 인정 받았지만 수비와 주루 능력을 의심한 구단들은 신인 드래프트에서 그를 외면했다.

훗날 김현수는 신일고 3학년이던 2005년 절망의 끝에 섰던 비화를 공개했다. 그는 “청소년 대표팀 소집 첫 날이 프로야구 신인 지명일이었다. 선수단 전체가 PC방에 가 KBO 홈페이지 새로 고침 버튼을 계속 눌렀고, 당시 거기 앉아 있던 모든 선수들은 지명이 다 끝나 마음 편히 게임을 하고 있었는데 나는 창피해서 2차 7라운드 지명이 끝날 때 PC방을 나왔다”고 고백했다. 이어 “지명이 안 되고 난 다음에 아버지께서 ‘내 능력이 부족해 아들이 프로를 못 가나’라면서 자책하셨다”고 눈시울을 붉혔다.

명문대의 러브콜을 뿌리치고 프로 입단을 타진한 김현수는 갑자기 매력적인 상품이 됐다. 그 중에서도 LG와 두산이 적극적으로 나섰지만 김현수는 당시 박병호(미네소타), 정의윤(SK)을 키우고 있던 LG보다 세대교체를 추진 중인 두산을 택했다. 계약금 없이 연봉 2,000만원의 신고선수(현 육성선수)로 프로에 발을 디뎠다.

김현수는 “지금 와서 생각해보니 두산에서 신고선수로 불러줬던 게 너무 고마웠다. 다른 팀에서도 연락은 있었지만 두산이 가장 먼저 연락을 줬다”며 “지금 와서야 웃으면서 말할 수 있지만 그렇게 적극적으로 연락할 것이었으면 2차 9라운드 하위 지명으로라도 뽑아주지 하는 마음도 있었고, 한편으로는 다른 선수들은 테스트를 받고 들어가는데 불러준 게 어디냐 라는 생각도 들었다”고 당시를 회상했다.

‘신고선수’ 김현수는 단번에 김경문(NC 감독) 당시 두산 감독의 눈에 띄었다. 김 감독이 그를 높게 평가한 건 처음에는 타격 실력보다는 일본 미야자키 교육리그에서 보여준 몸을 사리지 않는 수비였다. 그 정도의 절실함이라면 언젠가 두각을 나타낼 선수라 판단했던 것이다.

첫 해인 2006년 1경기 출장에 그쳤던 김현수에게 김경문 감독은 2007년부터 1군 출전 기회를 보장했다. 그리고 2008년부터 김현수는 지금의 김현수가 됐다. 그 해 약관의 나이에 타율 3할5푼7리로 타격왕에 오른 이후 3할은 기본인 ‘타격 기계’로 우뚝 섰다. 2012년 2할9푼1리로 주춤했던 시즌을 제외하고 7시즌 동안 3할을 쳤고, 10년 통산 타율은 3할1푼8리에 이른다.

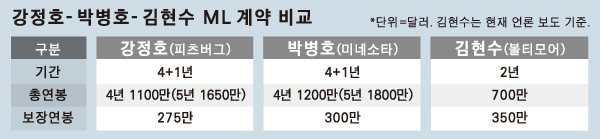

출발은 미약했으나 김현수는 각고의 노력 끝에 강정호(피츠버그)-박병호에 이어 KBO리그 출신 타자로는 3번째로 메이저리그에 입성했고, 포스팅을 거치지 않은 FA(프리에이전트)로는 최초의 주인공이 됐다. 평균 연봉은 강정호와 박병호를 능가한다. 연습생 신화의 원조 장종훈(롯데 코치)부터 서건창(넥센)까지 인생 역전에 성공한 신고선수들은 더러 있었지만 김현수는 신고선수 출신 첫 메이저리거로 한국 야구사에 이름을 새기게 됐다.

성환희 기자 hhsung@hk.co.kr