헬스케어, 금융당국 지적에 반박 "회계처리 문제 없어"

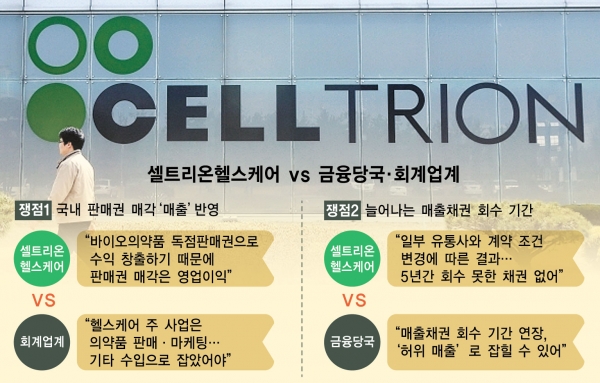

[한스경제=김지영 기자] 금융당국으로부터 고의 분식회계 의혹을 받는 셀트리온헬스케어(헬스케어)의 회계처리 정당성 여부에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 회사는 적절한 회계처리였다고 주장하지만 금융당국과 회계업계는 의구심을 드러내고 있다.

12일 금융업계에 따르면 금융감독원은 헬스케어의 고의 분식회계 정황을 포착하고 감리에 착수했다. 헬스케어는 국내 최대 바이오의약품 기업 셀트리온이 생산한 제품의 판매와 마케팅을 담당하고 있는 회사다. 2000년대 후반 셀트리온이 자사 제품 독점 판매 권한을 넘기며 생산·개발은 셀트리온이, 판매·마케팅은 헬스케어가 담당하고 있다.

◆국내 판매권 매각, 매출로 잡아도 될까?

헬스케어는 지난 6월 셀트리온에게 의약품 국내 판매권을 되팔고 218억원을 받았다. 218억원은 고스란히 3분기 영업이익에 반영했다.

헬스케어의 올 3분기 영업이익은 200억원으로 국내 판권을 팔고 얻은 218억원을 빼면 적자 상태가 된다. 영업적자를 숨기기 위해 국내 판권을 되팔았다는 의혹이 제기될 만한 대목이다.

셀트리온은 헬스케어에 납품만 해도 매출이 올라가지만 판매가 주력사업인 헬스케어는 실제로 의약품을 잘 팔아야 매출이 커진다. 즉 헬스케어는 제품 판매로는 영업이익을 내지 못했고 이는 국내 판권 매각으로 메꿔진 셈이다.

금감원은 무형자산인 판권 매각을 매출로 회계처리한 것이 잘못됐다고 지적하고 있다. 무형자산은 기업이 보유한 자산 중 실체가 없는 비화폐성 자산을 말한다.

손혁 계명대 경영대학 회계학 교수는 “판매가 주 사업인 헬스케어에게 판권 매각은 일시적인 매출이기 때문에 보통 기타 수입으로 잡는다”며 “헬스케어가 판권 매각을 매출에 반영한 것이 일반적인 회계처리 방식은 아니다”고 설명했다. 또 “헬스케어는 셀트리온의 특수관계자지만 사실상 하나의 기업집단”이라며 “이런 관점에서 보면 국내 판매권 매각은 내부거래로 볼 수 있는데 이걸 매출로 잡은 것도 문제가 될 수 있다”고 덧붙였다.

금감원은 외상 대금을 받는 기간을 말하는 매출채권 회수 기간이 지속적으로 늘어나고 있는 것도 문제 삼고 있다.

최근 2년 사이 헬스케어의 매출채권은 7배 가까이 늘어났다. 외형상 매출채권이 급증해 매출은 커졌는데 회수 기간이 늘어나면 매출채권을 현금화하지 못하고 있다고 볼 수 있는 대목이다. 특히 적자 상태에서 매출채권 회수 기간이 길어지면 사업의 안정성에 대한 우려가 커질 수 있다.

◆헬스케어 "회계처리 적절했다"

헬스케어는 금감원이 문제 삼는 회계처리 방식에 대해 ‘적절했다’는 입장이다.

헬스케어는 국내 판매권을 셀트리온에 다시 매각한 이유에 대해 “국내 거래 구조를 단순화하고 시장 규모가 작은 국내보다는 해외 시장에 역량을 집중하기 위해 판권을 매각한 것”이라고 설명했다.

판권 매각을 매출로 처리한 것에 대해서는 “전세계에서 바이오의약품 독점판매권을 활용해 수익을 창출하고 있으므로 이런 활동을 통한 수익은 매출로 판단할 수 있다”고 주장했다.

매출채권 회수 기간이 길어진 이유에 대해서는 "2017년 하반기부터 상장을 통해 자금의 안정성을 확보했기 때문에 수익성 관리 등을 위해 일부 유통사와 계약 조건을 변경하는 과정에서 매출채권의 회수 기간을 연장한 것"이라며 "최근 5개년 동안 파트너사로부터 회수되지 못한 채권이 단 한 건도 없으며 연체가 발생하거나 회수되지 못한 채권은 없다"고 했다.

또 "매출채권 회수 기간이 증가하더라도 당사는 금융부채가 없고 현금성자산을 약 7000억~8000억원 유지하고 있기 때문에 유동성 측면에서도 전혀 문제가 없다"고 강조했다.

이처럼 국내 판매권 매각 회계처리와 매출채권 회수 기간을 둘러싼 양측의 입장이 극명하게 갈리고 있어 앞으로 감리 과정에서 치열한 공방이 이어질 것으로 보인다.

김지영 기자 jiyoung91@sporbiz.co.kr