누리꾼 "또봉이통닭, 이것은 닭인가 병아리인가…소비자 호구 취급"

[한스경제=변동진 기자] 또봉이통닭이 진행한 ‘갈비통닭 1000원 판매’ 행사와 관련해 업계 안팎에서 ‘미끼상품’ 논란이 일고 있다. 저가 판매로 브랜드를 알리는 데 성공했을지 몰라도 홈페이지 서버관리를 제대로 하지 못해 엄청난 비판을 받았기 때문이다.

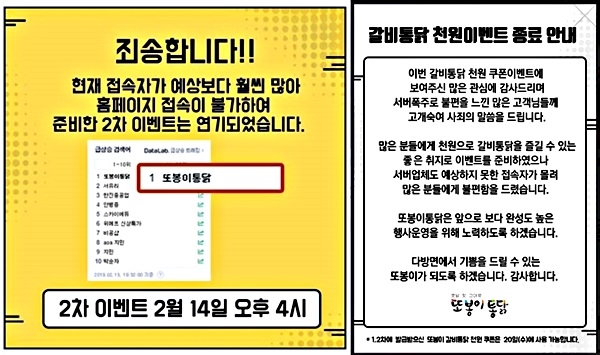

또봉이통닭은 지난 14일 오후 6시 영화 ‘극한직업’으로 유명해진 ‘갈비통닭’을 한 마리당 1000원에 구매할 수 있는 할인쿠폰 제공 이벤트를 진행했다.

당초 또봉이통닭은 전날 오후 4시(1차)와 6시(2차)에 할인쿠폰을 증정하는 행사를 진행할 예정이었다. 준비한 수량은 각각 500마리, 총 1000마리다. 그런데 서버 마비로 2차 행사는 중단됐고, 결국 14일 오후 4시 재진행했다. 하지만 이날도 서버가 폭주해 2시간이나 미뤄졌다.

◆또봉이통닭, 1290만원 비용으로 브랜드 홍보 효과 톡톡

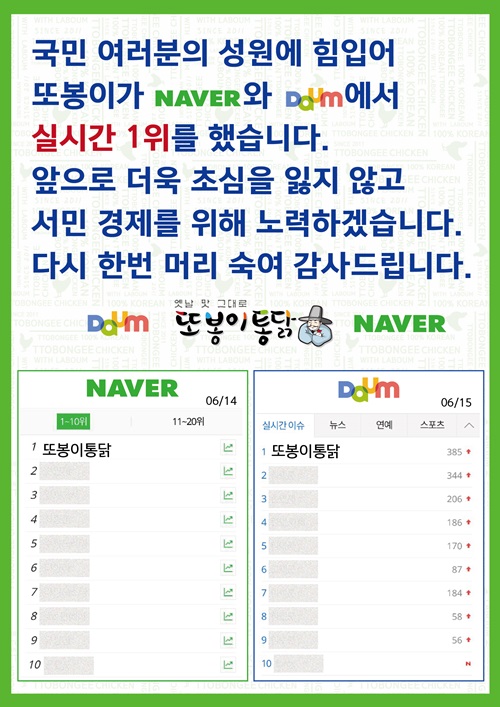

이처럼 허술한 이벤트 준비에도 불구하고 또봉이통닭은 ‘매출 상승’과 ‘브랜드 홍보’ 등 두 마리 토끼를 확실히 잡았을 것이라는 게 업계 중론이다. 행사를 진행하는 13일과 14일 연속 양대 포털사이트인 네이버와 다음 ‘실시간 검색어 1위’를 달성했기 때문이다.

실제 두 포털 실검 1위의 파급력은 상당하다. 예컨대 작년 11월부터 지속적인 초특가 이벤트를 진행해 잇달아 양대 포털 실검 1위를 기록했던 위메프의 월거래액은 3개월(지난해 11월~올해 1월) 연속 5000억원을 넘어섰다.

특히 위메프의 지난해 4분기 거래액은 전년 동기 대비 43% 늘어났다. 같은 기간 통계청이 집계한 온라인쇼핑 전체 거래액 증가율이 22.6%라는 점을 고려하면 약 두 배에 달하는 외형성장을 기록했다.

무엇보다 또봉이통닭은 한 마리당 1만3900원 치킨을 1000원에 1000마리 판매했다. 즉 1290만원에 불과한 비용으로 브랜드 홍보는 물론, 매출 상승까지 노릴 수 있게 된 것이다.

그러나 유통업계 관계자들은 ‘갈비통닭 1000원 판매’와 관련해 ‘미끼상품’일 가능성이 크다고 입을 모은다.

◆또봉이통닭, ‘갈비통닭 1000원 판매’ 미끼상품 가능성 커

‘미끼상품’이란 고객을 유인하기 위해 통상의 판매가격보다 대폭 할인 판매하는 방식이다. 이 경우 할인한 품목에 대한 손해는 발생할 수 있지만, 이로 인해 ‘가격이 싸다’는 인식이 확산돼 전체 매출액을 늘릴 수 있다.

위메프 역시 지난해 10월 진행한 ‘에어팟 9만9000원 특가’ 이벤트 때 홈페이지가 마비되는 문제를 일으켜 ‘미끼상품’ 논란을 일으켰다.

일부 소비자들은 청와대 국민청원 홈페이지에 ‘위메프 대국민 사기극 처벌해주세요’ ‘국민을 농락한 위메프 서버 조사가 시급합니다’ ‘국민 우롱한 위메프 엄중히 조사 바랍니다’ ‘소비자를 우롱하는 위메프 불매운동합시다’ 등 글을 올렸다.

또봉이통닭 역시 위메프처럼 역풍을 맞고 있다. 홈페이지 서버관리 문제에 화가 난 누리꾼들은 또봉이통닭을 향해 “네이버 급상승 검색에 계석 브랜드 이름을 올리게 하려고 수 쓰는 것” “소비자 호구 만드는 전략” “다시는 안 먹는다” “서버 마비로 이벤트 연기는 상술” “또봉이는 닭이 아니고 병아리임” “참새고기도 아니고 닭 크기가 손바닥 수준” 등의 맹비난을 퍼부었다.

회사 측은 이같은 소비자들의 분노를 비웃기라도 하듯 ‘실검 1위 감사’ 글을 홈페이지에 게재해 따가운 눈총을 받았다.

업계 관계자는 “실검의 파급력이 막강하다보니 이를 이용한 마케팅 사례가 크게 늘고 있다”며 “다만 제대로 준비돼 있지 않으면 오히려 소비자 원성으로 이어질 수 있다”고 꼬집었다.

그러면서 “향후 브랜드 및 기업을 둘러싼 여러 리스크가 발생할 경우 과거 달성했던 실검 1위 효과는 반드시 칼날이 돼 돌아온다”며 “‘영혼까지 털린다’는 말을 실감하게 될 것”이라고 덧붙였다.

변동진 기자 bdj@sporbiz.co.kr